お昼ごはんのあと、コンビニで買った歯ブラシセットでサッと磨いて、そのままポーチにポン。

そんな習慣、当たり前のように続けていませんか?

実はその歯ブラシ、見えないところでびっくりするほどの細菌が増えているかもしれません。

この記事では、普段持ち歩いている歯ブラシがどれくらい汚れやすいのかをやさしく解説しながら、UV-CLEDと乾燥ヒーターを組み合わせた「Iseebiz 歯ブラシ除菌キャップ」を例に、外出先でも清潔を守るコツを紹介します。

「なんとなく不安だけど、具体的に何をしたらいいか分からない…」という人でも、今日からすぐに試せるポイントをまとめました。

読み終わるころには、あなたの歯ブラシへの見方がきっと少し変わっているはずです。

目次-お好きなところからお読み下さい-

清潔の盲点!持ち歩き歯ブラシが実は雑菌だらけだった

お昼ごはんのあとにサッと磨いて、そのままケースやポーチにしまっている歯ブラシ。

実はその習慣こそが、歯ブラシを雑菌だらけにしてしまう原因に。

口の中の汚れや水分がついたまま、暗くてジメジメしたバッグの中に入れると、細菌にとってはとても居心地のいい環境になります。

「毎日ちゃんと磨いているのに、なんだか口の中がスッキリしない…」と感じている人は、歯そのものだけでなく、歯ブラシの清潔さも一度見直してみましょう。

なぜ歯ブラシに雑菌が繁殖するのか?

朝と夜、そしてお昼ごはんのあと。

毎日のように使う歯ブラシですが、使い終わったあとそのままポンとケースやポーチにしまっていませんか?

歯ブラシの毛先には、口の中の細菌や食べカス、水分がたっぷり残っています。

そこに空気中のホコリや菌がくっつくことで、歯ブラシはあっという間に「菌が増えやすい場所」に変わります。

研究では、使い続けた歯ブラシ1本あたりに10³〜10⁵個ほどの細菌(CFU)が付着していたという報告もあります。

これは数字だけ見るとピンと来ないかもしれませんが、かなり多い量です。

しかも口の中はあたたかく湿っているので、ブラッシングのたびにそれらの菌が口の中に戻ってきてしまうことになります。

「毎日きれいにするための道具」が、いつのまにか菌の運び屋になっていたら少しこわいですよね。

さらに、歯ブラシは立てて置いたり、コップにまとめて入れたり、家族と同じ場所に密集して置くことが多いアイテムです。

そのため、お互いのブラシ同士が触れ合って菌がうつりあうこともあります。

口の健康を守るつもりで磨いているのに、実は菌も一緒に塗り広げている可能性があるという点は、ぜひおさえておきたいポイントです。

通勤・通学バッグの中は菌の温床?

外出用の歯ブラシは、通勤・通学バッグの中に入れて持ち歩く人が多いと思います。

ですが、このバッグの中という環境がなかなか曲者です。

バッグの中は、電車や職場、学校など、さまざまな場所に持ち歩かれるため、目に見えないホコリや菌が入り込みやすい環境です。

さらに、ペットボトルが結露したり、濡れたハンカチを入れたりすることで湿気がこもりやすいのも問題です。

湿気と汚れがたまりやすいバッグの中に、濡れたままの歯ブラシを入れるとどうなるでしょうか。

答えは簡単で、菌が増えるための条件がすべてそろうのです。

あたたかさ、湿度、水分、そして栄養となる汚れ。これはまさに培養器のような状態です。

バッグの底に落ちたパンくずやお菓子のカスなども、細菌のエサになります。

「ふだんはちゃんと歯を磨いているから大丈夫」と思っていても、持ち歩き用の歯ブラシの保管環境まで気にしている人は案外少ないはずです。

だからこそ「バッグの中でどう保管するか」を見直すことが、口のケアの質を上げる近道になります。

雨の日・湿気の高い日ほど危険!

雨の日や梅雨どきなど、外の空気がジメジメしている日は、家の中だけでなくバッグの中も湿度が高くなりがちです。

濡れた傘を持ち歩いたり、レインコートを一緒に入れたりすると、さらに湿度は上がります。

そんな中に、濡れた歯ブラシをケースに入れてしまうと、毛先がいつまでも乾かず、菌にとって理想的な「しめった環境」が続いてしまいます。

細菌は、乾燥している場所よりも、湿度が高い場所のほうが増えやすいことがわかっています。

とくに歯ブラシのような細い毛が集まっているものは、水分が残りやすく、根元までしっかり乾きにくい形状です。

そのため、「今日は雨だからこそ、歯ブラシの乾燥にも気を配る」という感覚を持っておくと安心です。

外出先の洗面所でも、コップに入れっぱなしにせず、できるだけ水気を切ってからしまうことが大切です。

ほんのひと手間ですが、この差があとからの清潔さに大きく影響してきます。

歯ブラシケースに潜む見えない敵

持ち歩き用の歯ブラシといえば、プラスチックのフタつきケースに入れるのが定番ですよね。

ところが、この「フタつき」が意外な落とし穴になることがあります。

研究では、フタをして密閉したケースに入れた歯ブラシのほうが、開放状態で乾燥させた歯ブラシよりも細菌数が多くなる可能性が指摘されています。

理由はシンプルで、フタをしてしまうと中が湿ったままになりやすいからです。

しかも、ケースの内側は洗う機会が少なく、ぬめりや汚れがたまっていることもあります。

その中に毎日濡れた歯ブラシを出し入れすれば、ケースの内側と歯ブラシの両方で菌がぐるぐる循環する状態になってしまいます。

もちろん、ケースをまったく使うなという話ではありません。

大切なのは、「しっかり乾かす」「ケースも定期的に洗う」という2つの意識です。

そして、できれば乾燥や除菌をサポートしてくれる道具を使うことで、毎日のケアがぐっとラクになります。

除菌していない歯ブラシが口内環境に与える影響

では、除菌されていない歯ブラシを使い続けると、具体的にどんなリスクがあるのか見ていきましょう。

研究では、長期間使った歯ブラシには多くの細菌が付着しており、その中には虫歯や歯周病に関係する菌も含まれることが報告されています。

もちろん、歯ブラシの菌がそのまますぐに病気につながるとは言い切れません。

ただ、弱った歯ぐきや免疫が落ちているときには、こうした細菌が悪さをするリスクが高まると考えられます。

また、口の中の細菌バランスが乱れることで、口臭が強くなったり、ネバつきを感じやすくなったりすることもあります。

毎日ていねいに歯を磨いていても、使う道具が不潔なら効果は半減してしまいます。

だからこそ「ブラシ本体のケア」もオーラルケアの一部として考えることがとても大切です。

Iseebiz 歯ブラシ除菌キャップとは?商品の特徴を徹底解説

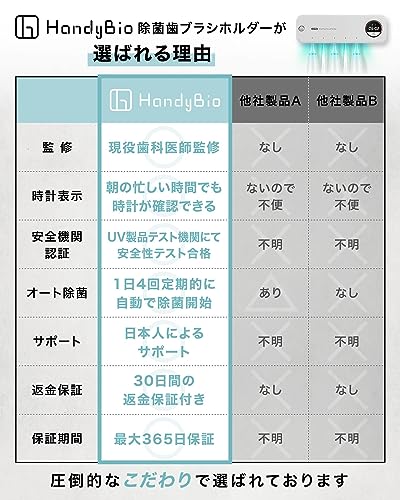

「持ち歩き歯ブラシを清潔に保ちたいけれど、何を使えばいいかわからない…」という人にぴったりなのが、UV-CLEDと乾燥ヒーターを組み合わせたIseebiz 歯ブラシ除菌キャップです。

キャップタイプなので、いつも使っている歯ブラシのヘッド部分にかぶせるだけでOK。

コンパクトなのに、約5分で除菌を目指し、送風とヒーターでしっかり乾燥もサポートしてくれます。

ここでは、そのしくみや便利なポイントを分かりやすく紹介していきます。

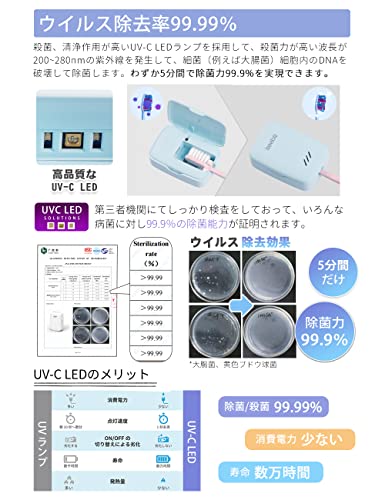

UV-CLEDってどんな技術?

Iseebizの歯ブラシ除菌キャップは、「UV-CLED」という光を使った除菌が大きな特徴です。

UV-Cとは、紫外線の中でも短い波長(おおよそ200〜280nm)にあたる領域で、多くの細菌やウイルスのDNAやRNAにダメージを与え、増殖できなくする働きがあります。

これをLEDで出せるようにしたのがUV-CLED技術です。

従来は、蛍光灯タイプのUVランプがよく使われていましたが、LED化することで小型・省エネ・素早い立ち上がりなどのメリットが生まれました。

歯ブラシのような小さなものをピンポイントで照射するにはぴったりの仕組みです。

メーカーの説明では、約5分で最大99.9%の除菌を目指せるとされています(あくまで試験条件下での数値であり、すべての菌に対して100%を保証するものではありません)。

つまり、このキャップは「光」で歯ブラシにアプローチするタイプのアイテムです。

薬品やアルコールを使わないので、薬品が苦手な人や子どもの歯ブラシにも使いやすいのがうれしいポイントです。

送風と乾燥ヒーターのWパワーがすごい!

Iseebizの除菌キャップには、UV-CLEDだけでなく送風機能と乾燥ヒーターも搭載されています。

ここが他の簡易カバーと大きく違うところです。先ほどお話ししたように、歯ブラシにとって「湿った状態が続くこと」は細菌が増える大きな原因になります。

そこで、このキャップは乾燥+UVという二段構えでアプローチします。

まず送風とヒーターでブラシに残った水分を飛ばし、そのうえでUV-CLEDを照射することで、「菌が増えにくい乾いた状態」へ近づけつつ除菌をねらっています。

これは、単なるフタ付きケースとはまったく発想が違う点です。

乾燥をサポートしてくれるので、雨の日や湿度の高い季節にも心強い存在になります。

とくにバッグの中やロッカーなど、空気がこもりやすい場所で保管する人にとっては、大きな安心材料になります。

Type-C充電でラクラク&15日連続使用可能

この除菌キャップはUSB Type-Cケーブルで充電できるタイプです。

スマホやタブレットと同じタイプの端子なので、ケーブルを共有しやすいのが便利なところです。

わざわざ専用ケーブルを持ち歩かなくてもいいのは、荷物を少なくしたい人にとって大きなメリットです。

商品説明によると、フル充電しておけば約15日間連続で使えるとされています(使用頻度や環境により前後します)。

2週間以上もつなら、出張や旅行でもほぼ充電いらずで過ごせますし、オフィスに置きっぱなしにしておく使い方にも向いています。

充電中もコンパクトなので、デスクの隅やベッドサイドにそっと置いておけます。

Type-C対応のモバイルバッテリーがあれば、外出先でも充電できるので、電源がとりにくい場所でも安心です。

コンパクト設計でバッグにすっぽり入る

Iseebizの除菌キャップは、歯ブラシのヘッド部分をすっぽり包み込むような小さめサイズです。

本体がスリムなので、普通のペンケースやポーチにも入れやすく、持ち歩きのじゃまになりにくいのが魅力です。

重さも軽量に作られているため、荷物をできるだけ軽くしたい人にも向いています。

また、キャップ式なので、使い方は「ブラシを差し込むだけ」ととてもシンプルです。

ケースまるごと洗面所に持っていく必要がなく、ブラシを取り出して磨き終わったら、そのままキャップを戻すだけでケアがスタートします。

細かい操作が苦手な人や、お昼休みが短くて時間がない人でも続けやすい設計です。

カバンの中でかさばらないので、仕事用バッグとプライベートのバッグの両方に入れておく、といった使い方もできます。

磁石と3Mステッカーで使い方いろいろ

この除菌キャップには、マグネット内蔵と3Mステッカーが付属しているのもポイントです。

ステッカーを壁やロッカー、洗面台の近くなどに貼りつけておけば、そこにキャップをピタッとくっつけて収納できます。

「置き場所を決めておける」ので、なくしにくく、いつも同じ場所に戻す習慣がつきやすいのもメリットです。

机の側面やモニターの横など、ちょっとしたスペースにもつけられるので、オフィスで使う人は自分だけの「歯ブラシステーション」を作ることもできます。

3Mステッカーは粘着力が高いことで知られているので、しっかり固定したいところに向いています。

磁石のおかげで、フックにひっかけるよりも出し入れがスムーズです。

忙しい朝や、お昼休みの短い時間でも、さっと手に取れるのはうれしいですね。

実際に使ってみた!Iseebiz除菌キャップのレビュー

カタログスペックだけ見ても、実際の使い勝手まではなかなか想像しづらいですよね。

そこで、この章では開封してから歯ブラシをセットし、除菌が終わるまでの流れをイメージしやすいようにまとめていきます。

操作は難しくないのか、音は気にならないか、外出先で荷物にならないかなど、毎日使ううえで気になるポイントをチェック。

他の除菌グッズとの違いもふまえながら、リアルな使用イメージをお伝えします。

開封から初期設定までの流れ

ここからは、実際に使うときのイメージがわきやすいように、流れにそって紹介していきます。

まずは箱から本体と付属品(USB Type-Cケーブル、ステッカーなど)を取り出し、最初にフル充電をしておくのがおすすめです。

充電ランプの説明は同梱の説明書に記載されているので、それにしたがって完了を確認します。

充電が終わったら、自分がいつも使っている歯ブラシのヘッドをキャップの中に入れてみます。

一般的な手磨き用歯ブラシであれば、問題なく入るサイズ感ですが、ヘッドが極端に大きいものは入らない場合もあるので、事前に確認しておくと安心です。

あとは、説明書に従ってボタンを押し、除菌モードをスタートさせるだけです。

操作は「差し込んでボタンを押す」という2ステップ程度なので、とても直感的です。

毎日のルーティンの中に組み込みやすく、機械操作が苦手な人でも使いやすい構成といえます。

本当に5分で除菌できるの?

メーカーの説明によると、この除菌キャップは約5分間の運転で最大99.9%の除菌を目指す設計になっています。

ただし、この数値はあくまでも特定の条件下で行った試験結果にもとづくものです。

すべての菌に対して、すべての使用環境で同じ結果が出るわけではない点には注意が必要です。

とはいえ、UV-CLEDと乾燥機能を組み合わせていることを考えると、「何もしないで濡れたままポーチに入れておく」のと比べると、清潔さの差はかなり大きいと考えられます。

5分という時間も、昼休みの合間や、帰宅後のちょっとしたスキマ時間にぴったりの長さです。

毎回完璧に無菌状態にすることを目標にするのではなく、「菌を必要以上に増やさないようにする」という現実的なゴールを目指す道具として見ると、この5分という時間はとてもバランスがよいです。

音やにおい、使用感はどう?

除菌キャップを選ぶときに気になるのが、動作中の音やにおい、そして全体的な使い心地です。

Iseebizのモデルには送風機能や乾燥ヒーターが入っているため、運転中はある程度のファン音がすることが予想されます。

ただし、こうした小型家電は、日常生活で気になりにくいレベルの静音性を意識して作られていることが多く、オフィスや自宅で使っても大きな問題になることは少ないと考えられます。

においに関しては、アルコールや薬剤を使わないタイプなので、独特の薬品臭などが出にくいのがメリットです。

使っているうちに内部が汚れてしまうと、逆にこもったにおいがする可能性もあるので、ときどき乾いた布で内側をふき取る、説明書に沿ってお手入れをする、など簡単なメンテナンスを続けると安心です。

使い心地の部分では、キャップの開け閉めのしやすさや、ボタンの押しやすさなど、日常の小さな動作がストレスなくできるかどうかがポイントになります。

購入前に口コミやレビューを確認し、気になる点があればチェックしておくと失敗しにくいでしょう。

外出先での使いやすさチェック

持ち歩き用の除菌キャップでいちばん大事なのは、やはり外出先での使いやすさです。

Iseebizのキャップはコンパクトで軽量なため、オフィスのデスクの引き出しやロッカー、学校のカバンのポケットにも入れやすいサイズ感になっています。

磁石とステッカーのおかげで、ロッカーの扉の内側などに固定しておけるのも便利です。

お昼休みの流れをイメージしてみましょう。ランチを食べ終わったら洗面所で歯を磨き、水気をよく切ってキャップにセットし、ボタンを押してデスクに戻ります。

仕事に戻っているあいだに、裏側で勝手に除菌と乾燥をしてくれるイメージです。

自分で何かをする必要はほとんどなく、「セットしておくだけ」でケアが進むのは大きな魅力です。

場所をとらないので、シェアオフィスや共用スペースでも邪魔になりにくいのもポイントです。

他の除菌グッズと比較してみた

歯ブラシの除菌グッズには、ほかにもボックス型のUV除菌器や、スプレータイプの除菌剤、口腔洗浄液などさまざまなものがあります。

ボックス型は一度に複数本まとめてケアできる反面、持ち歩きには向かない大きさであることが多いです。

スプレータイプは手軽ですが、毎回スプレーする手間がかかり、持ち運ぶボトルのスペースも必要になります。

その点、Iseebizの除菌キャップのようなタイプは、「1本の歯ブラシを外出先でしっかりケアしたい人向け」のアイテムと言えます。

セットしたあとはほぼ自動で運転してくれるので、スプレーのような手間もありません。

逆に、家族全員の歯ブラシをまとめてケアしたい場合には、自宅用にボックス型を使い、外出用としてキャップ型を併用する、といった使い分けもおすすめです。

自分の生活スタイルにあわせて、「自宅用」「持ち歩き用」と考えると、選びやすくなります。

歯ブラシの除菌、どれくらい重要?専門家の意見とデータを紹介

「歯ブラシに菌がいるのは分かるけど、本当にそこまで気にしないとダメ?」と思っている人も多いはずです。

この章では、歯ブラシにどれくらい細菌がつきやすいのか、放っておくとどんなリスクがあるのかを、専門家の考え方や研究データをもとにやさしく整理していきます。

さらに、自然乾燥や熱湯、UVなど、よくあるケア方法の違いも比較。

子どもや高齢者にとって、とくに除菌が大事とされる理由も紹介します。

歯ブラシの菌数はトイレより多い?

「トイレより歯ブラシのほうが菌が多い」という、ちょっとショッキングなフレーズを聞いたことがある人もいるかもしれません。

実際の研究でも、歯ブラシには非常に多くの細菌が付着していることが報告されており、トイレ周辺の環境からの汚染も指摘されています。

さらに、最近の報道では「60%以上の歯ブラシから便由来の汚染が見つかった」という調査結果も取り上げられています。

これは、トイレでフタを開けたまま流すことで細かな飛沫(トイレスプラッシュ)が空中に広がり、それが洗面所や歯ブラシに付着してしまうことが一因と考えられています。

もちろん、だからといって「もう歯を磨くのはやめよう」という話ではありません。

むしろ大事なのは、こうしたリスクを知ったうえで、できる対策を一つずつ取り入れていくことです。

歯ブラシの保管場所を見直したり、除菌や乾燥を意識することで、リスクをぐっと減らすことができます。

除菌しないと起こる可能性がある口内トラブル

除菌されていない歯ブラシを使い続けると、どんなことが起こりうるのか見ていきましょう。

研究では、歯周病の人が使う歯ブラシのほうが、健康な歯ぐきの人の歯ブラシよりも菌数が多いという結果が出ているものもあります。

これは、歯ブラシが口の中の細菌を持ち運ぶ役割を果たしてしまう可能性を示しています。

もちろん、歯ブラシの菌だけが原因とは言えませんが、歯ぐきが弱っている人や口内トラブルをくり返しやすい人ほど、歯ブラシの清潔さに気を配る価値は高いと考えられます。

また、口臭が気になる人にとっても、ブラシのケアは見逃せないポイントです。

「毎日磨いているのに、なぜかトラブルが減らない…」という人は、歯みがき粉やブラッシング方法だけでなく、使っている歯ブラシ自体のケアも見直してみるとよいかもしれません。

除菌の方法:自然乾燥、熱湯、UV…どれが効果的?

歯ブラシのケア方法にはいくつか種類があります。

それぞれの特徴を、表にまとめてみます。

| 方法 | 特徴 | メリット | デメリット | 向いている人 |

|---|---|---|---|---|

| 自然乾燥 | 水気をよく切って風通しのよい場所で乾かす | お金がかからない・すぐ始められる | 環境や湿度の影響を受けやすい | まずは基本から見直したい人 |

| 熱湯・電子レンジ | 熱で一部の菌を減らす | 家庭にある道具でできる | ブラシが痛む可能性・素材によっては不可 | 自宅でのみケアしたい人 |

| UV除菌器 | 紫外線で菌の増殖をおさえる | 短時間で効率的にケアしやすい | 電源や電池が必要・機器の価格 | しっかり対策したい人 |

| UV+乾燥(キャップ型など) | 乾燥+UVでダブルケア | 湿気対策もできる・持ち歩き向きの製品も多い | 初期費用がかかる | 外出先でも清潔さを保ちたい人 |

研究では、湿った環境や密閉されたケースほど、歯ブラシの菌数が増えやすいことが指摘されています。

そのため、どの方法を選ぶにしても、「乾燥」と「通気性」を意識することがとても重要です。

外出時にはUV+乾燥タイプ、自宅では自然乾燥+ときどき熱湯やUVボックスのように、組み合わせて使うのもおすすめです。

歯医者さんに聞いた、正しい除菌のやり方

歯科の世界では、歯ブラシの清潔な使い方として、いくつか基本的なポイントがよく挙げられます。

まず、使用後はしっかり水で洗い、歯みがき粉や汚れをきちんと落とすこと。その上で、毛先を軽く振って水気を切り、風通しのよい場所で立てて保管するのが推奨されます。

また、歯ブラシの交換目安は、おおよそ1〜3か月に1本と言われることが多いです。

毛先が広がってきたら、期間に関係なく早めに交換したほうがよいとされています。

家族でまとめてコップに入れると、お互いのブラシが触れ合って菌が移りやすくなるので、できれば間隔をあけて置くか、別々のホルダーを使うのが安心です。

こうした基本のケアに加えて、UV除菌器などを取り入れると、「物理的な汚れ+菌の対策」の両方を行うことができます。

どれか1つだけで完璧を目指すのではなく、できる範囲でいくつかの対策を組み合わせるのがおすすめです。

子どもや高齢者ほど除菌が大切な理由

歯ブラシの除菌や清潔な保管は、とくに子どもや高齢者にとって重要だと言われます。

子どもはまだ免疫が発達途中であり、歯ぐきも大人に比べてデリケートです。

また、高齢者は免疫力が落ちやすく、持病やお薬の影響で口の中が乾きやすかったりすることもあります。

こうした人たちが、菌の多い歯ブラシを使い続けると、口内トラブルが起こるリスクが相対的に高くなると考えられます。

もちろん、必ず病気になるという意味ではありませんが、リスクを少しでも減らすための工夫として、歯ブラシの除菌はとても有効な選択肢です。

家族で暮らしている場合には、子ども専用・高齢の家族専用として除菌キャップを用意するのも良い方法です。

毎日の小さな習慣が、長い目で見たときの健康につながっていきます。

まとめ~持ち歩くなら除菌キャップが新常識!おすすめの使い方

ここまで読んで、「思っていたより持ち歩き歯ブラシって危ないかも」と感じた人も多いのではないでしょうか。

最後の章では、これまでの内容をぎゅっと整理しながら、実際の生活の中でどう除菌キャップを取り入れていくかに焦点を当ててまとめていきます。

オフィスや学校、旅行や出張など、シーン別のおすすめの使い方にくわえ、家族での使い分けや充電のコツも紹介。

今日から無理なく続けられる実践アイデアとしてイメージしながら読んでみてください。

オフィスや学校に1つ常備するのがおすすめ

外出先で歯を磨く機会が多い人は、「職場や学校に除菌キャップを1つ置きっぱなしにする」というスタイルがとてもおすすめです。

毎朝バッグの中身を入れ替える必要がなく、忘れ物の心配も減ります。

オフィスのロッカーやデスクの内側にマグネットで固定しておけば、ランチのあともスムーズに使えます。

また、同僚やクラスメイトに見られても、コンパクトでシンプルなデザインなら違和感が少なく、「ちゃんとケアしている人」というポジティブな印象にもつながります。

自分の健康を守るためのアイテムを、自然な形で生活に溶け込ませることができるのは大きなメリットです。

旅行や出張にも最適な理由

旅行や出張では、いつもと違う水や食事、生活リズムになるため、口の中のコンディションも乱れがちです。

そんなときこそ、歯ブラシの清潔さを保つことが大切になります。

Iseebizのような除菌キャップはコンパクトで軽いので、スーツケースや機内持ち込みバッグにも入れやすく、移動の多い日でも負担になりません。

ホテルの洗面所は、家と比べてどんな環境か分かりにくいものです。

そんなとき、「歯ブラシだけは自分でしっかり管理できる」という安心感はとても大きいです。

USB Type-Cで充電できるので、スマホと同じ充電器を使い回せるのも便利です。

家族で色違いにして使い分けも◎

家庭で使う場合は、家族それぞれが自分専用の除菌キャップを持つという使い方もおすすめです。

同じブランドで色違いがあれば色で分けてもよいですし、メーカーを変えてデザインで区別するのもアリです。

ぱっと見て誰のものか分かるようにしておくと、取り違えを防げます。

とくに子どもは、自分専用のガジェットのような感覚で持つと、「歯を磨くこと=ちょっと楽しいこと」と感じやすくなります。

「磨いたらキャップにセットするところまでがワンセットだよ」とゲーム感覚で習慣づけるのも良い方法です。

家族全員で同じルールを共有すると、家庭全体のオーラルケアのレベルを底上げすることができます。

充電忘れ防止のコツと活用法

便利なガジェットにつきものなのが、「うっかり充電を忘れてしまう問題」です。

これを防ぐには、「決まった曜日や日付に充電する」とルール化してしまうのがおすすめです。

たとえば「毎週金曜日の夜は除菌キャップの充電デー」と決めておけば、週末にまとめてケアしつつ充電も済ませられます。

また、充電ケーブルをデスクやベッドサイドなど「いつも目に入る場所」に置いておくと、思い出しやすくなります。

モバイルバッテリーをよく使う人は、そのケーブルの定位置リストに除菌キャップも加えておくと、出張や旅行の荷造りがスムーズになります。

除菌キャップのこれからに期待すること

今後は、歯ブラシ除菌キャップにもさまざまな進化が期待されます。

たとえば、バッテリー残量をより分かりやすく表示する機能や、スマホアプリと連動して「そろそろブラシの交換時期です」と教えてくれる機能などが登場するかもしれません。

また、より省エネでパワフルなUV-CLEDや、抗菌素材との組み合わせなど、技術的な進歩もまだまだ見込まれます。

「歯ブラシはただの道具」から、「自分の健康を守るパートナー」へと考え方が変わっていく中で、除菌キャップのようなアイテムはますます身近な存在になっていきそうです。

今のうちからこうした道具に慣れておくことで、将来、より高度なオーラルケア環境が整ったときにもスムーズに適応できるでしょう。

この記事のまとめ

持ち歩き用の歯ブラシは、「磨ければOK」ではなく「どう保管するか」で清潔さが大きく変わります。

湿ったままバッグやケースに入れておくと、細菌が増えやすくなり、せっかくの歯みがきがもったいないことになってしまいます。

そこで役立つのが、UV-CLEDと乾燥機能を組み合わせたIseebizの歯ブラシ除菌キャップです。

約5分で除菌を目指しつつ、送風とヒーターで乾燥もサポートしてくれるので、外出先でもブラシを清潔に保ちやすくなります。

Type-C充電や15日程度の連続使用など、日常生活になじみやすい工夫もたくさん盛り込まれています。

とくに、オフィスや学校で毎日歯を磨く人、旅行や出張が多い人、子どもや高齢の家族の口の健康を守りたい人にとっては、「1本持っておくと安心できるアイテム」と言えるでしょう。

基本の歯みがき習慣に、歯ブラシ自体のケアという新しい習慣をプラスして、口の中から毎日を気持ちよく過ごしていきたいですね。